Au milieu d’une petite vallée cernée de collines serrées, les maisons en pierres de Kutluşar sont inanimées. Au bout d’une petite rue, je recherche la maison d’un certain Hamza, le fils de Şerif. Un premier habitant vient à ma rencontre. Hamza ne vit plus ici, il est parti à la ville… En fait, la plupart des habitants sont partis en ville, à l’étranger où bien restés définitivement sous terre. Au bord d’une cour qui domine la rue, une petite dame tassée aux pieds gonflés, à l’étroit dans ses sabots en plastique soulève péniblement une pleine brouette de fumier. C’est elle que je recherche, Şerif Teyse. Elle sourit après avoir compris qui j’étais.

Immédiatement brouette, pelle et racloir sont entre mes mains pour finir de curer la cour, avant que les vaches n’arrivent. La cour au sol rocailleux très inégal est difficile à curer à fond. Dans cet art, tout est une question d’humidité. Pour ne pas que la bouse fraîche à évacuer ne colle à la brouette, Şerif m’apprend à y lancer une pelletée de bouse sèche. Une fois la cour nettoyée, nous dispersons du fumier sec pour absorber le reste d’humidité. Ici, pas de litière de paille mais juste le sol dur de la cour.

Ce travail accompli, Mehmet, son mari, arrive avec la vingtaine de vaches qu’ils élèvent. Şerif en trait 5 tous les soirs et matins, dans deux cours différentes dans le village. Mehmet et Şerif sont revenus à Kutluşar à leur retraite, il y a 15 ans. Ils ont alors commencé à constituer leur troupeau de 20 vaches à partir de deux mères. Auparavant, Mehmet travaillait pour la banque Zaadar à Ankara. Maintenant il passe ses journées dans les collines, et ne rentre qu’à la tombée de la nuit. La retraite de ce couple séparé la journée par cette activité, leur permet de ne pas trop se disputer. En effet, adorable avec moi, Mehmet et Şerif peuvent violement s’injurier.

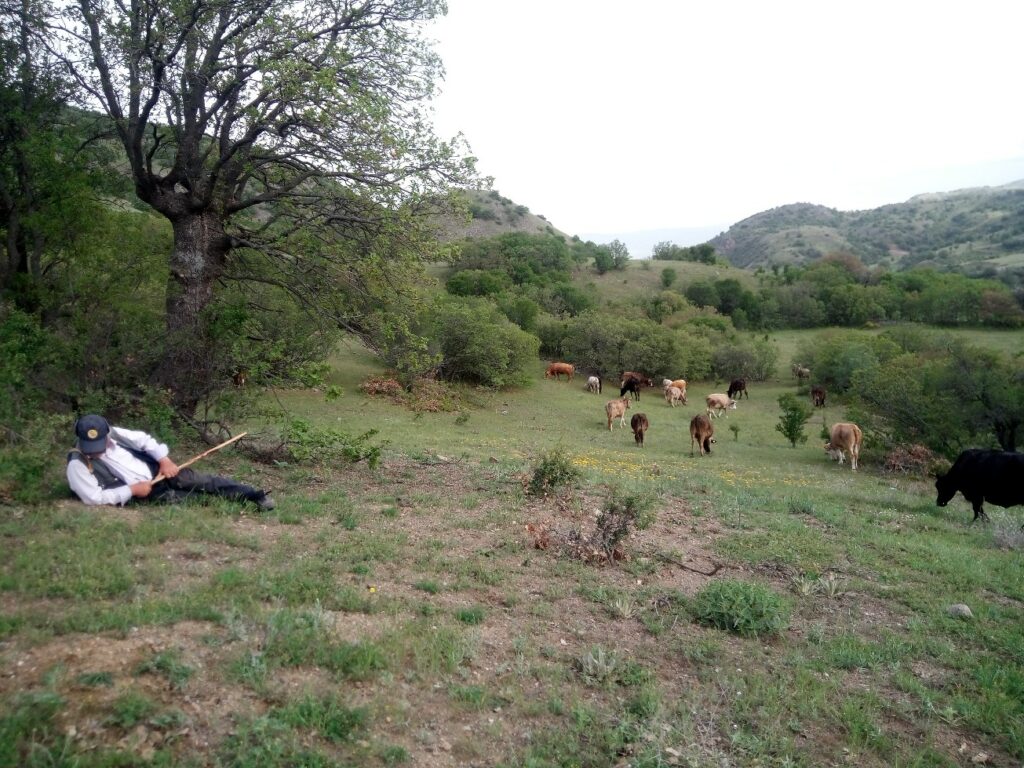

Dès le premier jour, il me confie la garde du troupeau après m’avoir indiqué dans quelle limite le garder. Au début, je me fais donc promener gentiment au rythme de leur appétit, en marchant lorsque l’herbe n’est pas à leur goût, et me couchant comme elles lorsqu’elles ruminent. Mon travail se borne à pousser du bâton les retardataires et à héler, puis éventuellement rattraper les plus rapides. J’ai laissé de côté cette éventualité en remarquant une clôture sur une de mes limites, et quand le troupeau se disperse en traversant vite une zone sans végétation, je pars vers les retardataires. Erreur, les premières ont trouvé une brèche dans la clôture, et tout le troupeau s’y engouffre puis se mélange rapidement aux vaches du voisin… Désemparé face à ce désordre, je retrouve avec soulagement Mehmet qui revient de ses courses en ville. Il trie ses vaches de celles de son voisin par quelques cris, et coups de bâtons magiques. La fluidité des gestes de l’expérimenté est belle à voir, ses mouvements sont une danse. Au contraire, le débutant perd son temps et s’épuise souvent en gestes inutiles. En cela, il n’existe pas d’emploi non qualifié qui mériterait d’être sous payé.

Mehmet décrit la vallée comme « çok hurda » qui signifie « très ferraille », en raison de la couleur rouille de la terre et des rochers qui sont souvent apparents.

Les jours suivants, il me confie de nouveau ses vaches, je passerais une semaine à les garder tous le jour. Le matin et le soir, Mehmet vient pour guider le troupeau au village. Le soir, quand nous avons réuni le troupeau pour rentrer, le bruit tranquille de leurs dents qui coupent l’herbe nous apaise. Ce bruit me rappelle à quel point, elles façonnent le paysage de prairie de la vallée. A ce moment nous parlons des herbes. Selon Mehmet, la plante que préfèrent ses vaches est le « yoncası » qui veut dire trèfle, qu’il différencie du trèfle des champs. Il s’agit en réalité d’une petite luzerne sauvage à fleur jaune. Il me dit que les abeilles qui butinent cette fleur donnent surtout du pollen. Cette petite luzerne à fleur jaune se répand d’année en année, ce qui profite à ses bêtes et aux abeilles. Une autre plante, qui est très appréciée, est la Fétuque, qu’il appelle « yumar »‘. Elles abondent particulièrement autour des bosquets nombreux.

Ses bosquets sont principalement composés de pruniers qu’il nomme « Erik » et de chêne « Meşe ». Les glands du Chêne, il les appelle « palamut ». Il me dit que le prunier est peu commun ici, en comparaison au reste de la région. Les branches du chêne sont coupées en début d’été et stockées en meules. Elles serviront de fourrage d’appoint en fin d’été et en hiver. Certaines des vaches, souvent la tête en l’air, semble apprécier particulièrement le Chêne, tandis que d’autres non. De l’autre côté de la rivière, sur des pentes plus prononcées se développe l’ »akasya’nın çeşid » qui signifie variété d’ac, c’zst arbuste est une espèce de (Colutea sp.). Il fleurit « comme une marchandise » mais n’est pas consommée par les vaches, il pousse sur les pentes assez abruptes.

Au mois de mai, les fleurs nombreuses commencent à s’épanouir, Mehmet en nomme quelques-unes, et reste muet devant d’autres. J’apprends ainsi que l’Artemise la plus commune ici se nomme « sua ». Toutes les fleurs qui se ressemblent de près ou de loin à une Marguerite, tel que l’Achillée à fleur jaune sont nommées Papatyalar. Le « Burgacan dikeni » designe un Panicaut champêtre. Il ne connait pas les noms des grandes potentilles à fleurs jaunes, ni de la Centaurée aux grandes épines (nom latin). A la vue de la plupart des autres végétaux, il remue la tête et nous continuons notre chemin.

Dès qu’une sphère blanche dépasse des herbes, Mehmet se plie pour la ramasser. Une fois la sphère saisie, il constate souvent qu’il ne s’agissait pas du jeune champignon à lamelles qu’il pensait trouver, mais d’une sorte de scleroderme immangeable. Il nomme les champignons qu’il recherche des « Içi kezel » qui signifie concave. Le nom générique turque est « Mantarlar ».

Au bout d’une semaine à sillonner les collines et collecter les bouses qui en résultent, il est temps de dire au-revoir à Mehmet et Şerif. Jusqu’à quand auront ils la force de traire le lait de ces collines ?

Laisser un commentaire